Quand Hollywood vire au catéchisme

Début septembre 2025, un débat s’est tenu entre Oliver Bonnassies, prédicateur catholique qui officie à la tête de la revue 1 000 Raisons de Croire, et Alexandre de Chavagny, un irréductible athée qui tient la chaîne YouTube éponyme. La rencontre avait pour thématique « La question du mal et de la souffrance ».

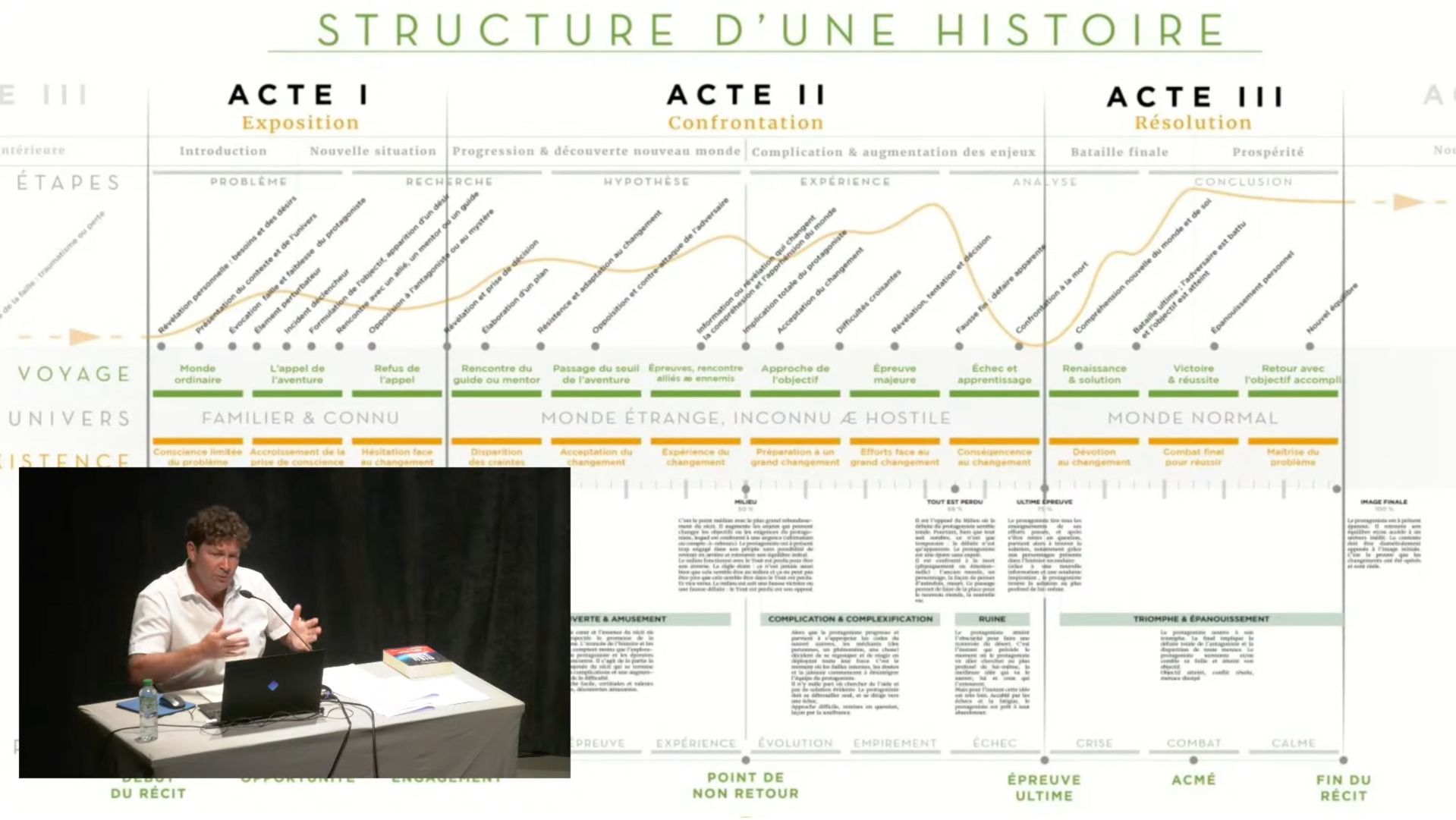

Au cours de l’échange, Olivier Bonnassies a évoqué l’écriture des scénarios pendant sa présentation liminaire en illustrant son propos avec une infographie présentant la structure d’une histoire.

Il se trouve que je suis l’auteur de ce schéma qui condense de nombreux ouvrages traitant de la narratologie et de la dramaturgie, parmi lesquels L’anatomie du scénario de John Truby, dont Bonnassies fait justement mention. Un certain nombre d’absurdités et d’incommensurables inepties ont été avancées sur la base de ce livre et de mon infographie, aussi me semble-t-il utile, sinon nécessaire, de les contester.

Bonnassies instrumentalise la narratologie pour conforter sa croyance à travers un discours en apparence séduisant, mais dans le fond fallacieux qui exploite l’ignorance pour imposer une vision unique du monde. Mon article entend exposer cette manœuvre et rappeler que la dramaturgie ne saurait servir d’outil de confirmation théologique.

Voici une retranscription de l’extrait de la présentation d’Oliver Bonnassies sur laquelle porte ma critique.

« Je suis allé voir Michael Lonsdale et je suis lui ai demandé pourquoi il n'y a pas de film sur la vierge Marie. Il m'a dit, parce que personne n'a jamais réussi à l'écrire. Et il nous a dit vous devriez essayer vous qui connaissez un peu la vierge Marie. Alors ça nous a motivé et on s'est embarqué dans l'aventure. On a bossé pendant 12 ans sur un scénario de film qui existe aujourd'hui et qui j'espère va donner un vrai film, un gros film dans quelques années. Pour travailler tout ça, on a côtoyé de spécialistes, on est allé voir toute l'équipe de Mel Gibson à Los Angeles, on a fait des rencontres, des lectures, et on a eu des script doctor, c'est-à-dire des gens qui sont spécialistes du scénario. Moi j'ai suivi deux sessions de script doctor, un avec Robert McKee, qui est un grand grand spécialiste, et une autre avec John Truby.

En fait, ce qui est très très frappant quand on rentre dans cette histoire des scénarios, c'est qu'en fait, tous les grands films d'Hollywood sont écrits sur une certaine structure qui est toujours la même, à tel point que John Truby a théorisé qu'il faut qu'il y ait 22 étapes clés dans un film pour que ça marche. Et ces 22 étapes, on y retrouve exactement la trajectoire du Christ, que le Christ a poussé à l'extrême. Alors on peut dire que ces 22 étapes, elle concerne tous les grands films mythiques, c'est à dire Avatar, la Guerre des étoiles, le Seigneur des Anneaux, Ben Hur, Gladiator, en fait tout ça.

Pourquoi est-ce que tout ces films là ont la même structure ? Eh bien parce Hollywood cherche à faire les films qui marchent et ceux qui touchent les gens, qui conduisent à des grands sentiments. Et pour qu'il y ait des grands sentiments, il faut qu'il y ait un héros mythique qui sort de chez lui et qui a un désir très clair et qui va affronter le mal, la souffrance. C'est nécessaire parce que si le héros n'affronte pas le mal et la souffrance, et bien le film est nul. Il faut qu'il puisse être confronté à tout ça et réagir avec courage, avec force, avec compassion tout ça. Il faut qu'il se batte, pas seulement pour lui-même. Il faut qu'il se batte pour ses amis, pour son peuple, pour le monde entier voire. Et à un moment, il faut qu'il ait une forme d'incompréhension, de solitude, qu'il passe à la fin dans ce qu'on appelle le climax du film. Il faut qu'il ait une quête, une mission. Voyez, ça c'est la structure d'une histoire.

C'est très frappant car tous les films d'Hollywood sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un acte 1, un acte 2, un acte trois. Un acte 1 avec l'exposition, un acte 2 avec où l'intrigue se déroule selon des critères extrêmement précis, où le protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal prend des décisions, contourne les obstacles, et à la fin il va prendre une grande décision où il va décider de donner sa vie en quelque sorte. Il faut qu'il engage sa vie personnelle pour ses amis et pour son peuple, et qu'il arrive à un moment dans ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire le sommet du film où il y a une grande bataille, et dans cette grande bataille, il doit passer, et ce n'est pas nous qui le raconter, c'est dans les manuels de scénario d'Hollywood, il doit passer par les ténèbres et rencontrer la mort. Et puis, il doit s'en sortir bien et ressusciter. Alors, ce n'est pas dans les scénarios, mais il doit y avoir un moment de basculement complet pour arriver à un nouvel état du monde où le monde est changé, où le héros a trouvé sa vocation.

Ce qu'on est en train de dire là c'est que tous les films d'Hollywood sont faits comme ça. Réfléchissez à ce que vous voulez voir dans les films et vous voulez des histoires fortes. Si jamais le héros n'était pas confronté au mal et à la souffrance, cela n'aurait aucun intérêt. Si le héros n'avait pas une faiblesse, il ne pourrait pas avoir de mérite. Et s'il n'avait pas de mérite, il ne pourrait pas faire ces grandes actions courageuses et très belles qui nous font verser des larmes. Une histoire où le héros n'aurait que des facilités, qui n'aurait pas de confrontation avec le mal et la souffrance, elle n'aurait aucun intérêt. Dans un monde où il n'y a pas de souffrance et de mal, Hollywood fait faillite. Il n'y a plus de possibilité de faire des films et des histoires qui touchent les gens. Donc par exemple si on prend Superman, c'est l'inverse, normalement c'est quelqu'un qui n'a aucun problème. Il a une force herculéenne et tout ce qu'on veut, oui mais les scénaristes ont été obligé d'inventer le kryptonite parce que s'il n'avait pas une faiblesse le film ne marcherait pas.

Voilà, ce qu'on est en train de dire c'est que Hollywood cherche à raconter les histoires les plus fortes évidemment et ce vers quoi convergent tous les auteurs, tous les scénaristes, toutes les grandes histoires en près de deux mille ans, c'est la reconnaissance que la valeur suprême, c'est l'amour, et qu'il n'y a rien de plus grand et que c'est uniquement par des confrontations avec l'amour qu'on peut avoir le don de soi, l'altruisme, le courage, le sacrifice, la compassion, la force d'âme, la loyauté, le pardon, la réconciliation qui sont les grands sentiments sur lesquels on vibre. »

Détaillons point par point.

« Moi j'ai suivi deux sessions de script doctor, un avec Robert McKee, qui est un grand grand spécialiste, et une autre avec John Truby. »

Commençons par pointer le sophisme d’argument par autorité quand Bonnassies insiste sur le statut de McKee, introduit comme spécialiste de l’écriture de scénario.

Ensuite, il y a une différence entre assister à une masterclass en présence des intéressés et le fait de regarder une vidéo sur YouTube. Je m’en voudrais de soupçonner Bonnassies de s’être contenté de visionner la vidéo en lien dans l’article de son site sans avoir lu un seul livre desdits spécialistes. Accordons-lui le bénéfice du doute en partant du principe qu’il a bien assisté à l’une de ces sessions, peut-être celle de McKee à Paris en 2012 ou celle en 2017. À moins qu’il l’ait rencontré aux États-Unis lors de sa prétendue visite à l’équipe de Mel Gibson ?

« En fait, ce qui est très très frappant quand on rentre dans cette histoire des scénarios, c'est qu'en fait, tous les grands films d'Hollywood sont écrits sur une certaine structure qui est toujours la même, à tel point que John Truby a théorisé qu'il faut qu'il y ait 22 étapes clés dans un film pour que ça marche. »

Déjà, dire qu’une chose est frappante tient de la manipulation de bas étage visant à conférer à quelque chose de banal un caractère extraordinaire. Quiconque s’intéresse un tant soit peu à la littérature, à l’écriture, à la dramaturgie, au théâtre, au cinéma ou encore aux jeux vidéo connait les recettes utilisées pour élaborer des récits. Ce serait comme dire qu’en astronomie, il est frappant de constater que les corps ont tendance à orbiter sur le même écliptique dans un système solaire. Le phénomène semble intrigant de prime abord, mais n’a rien de mystérieux pour qui connait les principes de gravitation. À croire que Bonnassies mise sur l’ignorance de son auditoire à dessein de l’impressionner et le rallier à ses positions...

Puis, au cours de sa présentation, Olivier Bonnassies affiche ce qui semble être une page de magasin avec un article pour appuyer son propos.

Un encart met en avant la phrase suivante : « La structure christique des scénarios les plus forts est aujourd’hui connue, reconnue et identifiée par tous les professionnels du cinéma ». Si le spectateur inattentif se dira qu’il s’agit d'un extrait d’une publication sur le sujet, le spectateur attentif que je suis s’est demandé d’où cette page était tirée. Une rapide recherche m’a conduit sur le site Codex Dei, initié par l’association Marie de Nazareth, fondée par un certain Olivier Bonnassies. Il est possible d’y trouver une version légèrement plus courte où la prétendue christicité des plus grands scénarios d’Hollywood n’est rien de moins que de la centième des mille raisons de croire.

Après cette petite découverte, la seule chose à laquelle je crois serait la fibre écoresponsable de Bonnassies pour recycler son travail en se citant lui-même, en supposant qu’il soit l’auteur de l’article, ou du moins la revue qu'il dirige. Si j’étais disposé à croire qu’il avait recadré mon schéma pour le rendre plus visible à l’écran, tronquant le bas de l’image où apparaissait mon pseudonyme ainsi que l’adresse de mon blog, ma foi a été mise à rude épreuve en constatant qu’il avait fortuitement omis de citer la source de l’article dans son diaporama. Pour mentionner Truby et McKee comme argument d’autorité, pas de souci, leur portrait est affiché en grand, à la mesure de leur génie, mais quand il s’agit d’élément susceptible de jeter une ombre sur le lustre de sa démonstration, plus rien. Disparition miraculeuse sans doute.

Ce faisant, l’affirmation selon laquelle la prétendue structure christique des scénarios les plus forts serait connue et reconnue par tous les professionnels du cinéma ne repose que sur une analyse au doigt mouillé de Bonnassies qui ne s’encombre pas d’avancer la moindre preuve, encore moins de citer rien qu’un seul de ces professionnels, ou au moins un extrait de leurs ouvrages.

Quand il s'agissait de défendre le caractère divin des interventions de Jeanne d'Arc lors de

sa conférence face à Thomas Guénolé, Bonnassies insistait longuement sur la quantité prolifique d’ouvrages sur le sujet et citait une multiplicité de savants, d'historiens et de penseurs en extase face aux prodiges de la pucelle d'Orléans. Plus de 20 000 livres, rendez-vous compte !

Cela montre que lorsque Bonnassies tient un os, il le ronge jusqu’à la moelle pour servir son propos. S’il n’avance aucun ouvrage de dramaturgie ni aucune citation sur la fumeuse fameuse nature christique des plus grands films hollywoodiens, c’est parce que... roulement de tambour, il n'y en a pas.

L’affirmation de Bonnassies est un pur mensonge en bonne et due forme. Si d’aventure Olivier Bonnassies venait à me lire, je le défie de me prouver le contraire. Si tous les professionnels du cinéma s’entendent sur le même constant, il devrait y avoir l’embarras du choix. Je me trompe ?

L'article contient un passage qui mérite de s'y arrêter :

« C’est en raison de cette logique profonde, longtemps restée méconnue, qu’Hollywood a été amené au fil du temps à découvrir que les films, pour être les plus forts et poignants possibles, doivent se construire sur cette structure christique »

En suivant sa logique, cela signifierait que les producteurs d’Hollywood auraient fait des films sans réfléchir à leur structure narrative, sans chercher ni utiliser des techniques dramaturgiques qui auraient préalablement existé, et qu’il aurait fallu attendre environ un siècle avant que Truby publie L’anatomie du scénario pour comprendre ce que tous ses réalisateurs avaient fabriqué.

La formulation de Bonnassies est donc trompeuse. Les structures narratives comme celles identifiées par Truby n’ont pas été découvertes au fil du temps par Hollywood comme s’il s’agissait d’une nouveauté récente ou d’un apport propre au cinéma. En réalité, il existe une très longue tradition d’analyse de la structure des récits.

Dès l’Antiquité, Aristote décrit dans sa Poétique la nécessité d’un début, d’un milieu et d’une fin, d’une unité d’action, et insiste sur la catharsis. L’ouvrage sera par la suite redécouvert et traduit en latin au XIIᵉ siècle, notamment par Averroès et ensuite par Thomas d’Aquin. En parallèle, au Moyen Âge, on commence à réfléchir à la structure des récits en termes de bienséance, de clarté, de cohérence morale. Les traités sur la compositio (l’art de l’agencement) dans la rhétorique médiévale insistent déjà sur la nécessité d’un ordre et d’une progression dramatique.

Un peu plus tard, Aristote fait l’objet de commentaires à la Renaissance. En 1561, Jules-César Scaliger propose des règles sur la composition dramatique dans son ouvrage Poetices libri septem. Et en 1570, Lodovico Castelvetro codifie les « trois unités » de temps, de lieu et d’action qui vont influencer toute l’Europe. En France, les poétes de la Pléiade, comme Du Bellay ou Ronsard, insistent sur l’imitation des Anciens, ce qui induit de comprendre et de reproduire des structures déjà connues.

Corneille, dans ses Discours sur le poème dramatique publié en 1660 réfléchit aux « mouvements » de la pièce et au rôle du « nœud » et du « dénouement », soit une proto-narratologie. Puis, dans L’Art poétique, Boileau synthétise ces règles en 1674 pour le théâtre français, avec l’idée qu’une pièce doit suivre une progression claire vers une catastrophe ou une résolution, sous peine de perdre sa force.

Au XVIIIᵉ siècle, la réflexion sur la dramaturgie connaît une inflexion décisive. Diderot, dans ses Entretiens sur le fils naturel et son Discours sur la poésie dramatique, invente le drame bourgeois et rompt avec la rigidité des trois unités pour mettre en avant une structure vivante fondée sur l’émotion domestique et la tension morale. À la même époque, Lessing critique dans sa Dramaturgie de Hambourg la mécanique figée du théâtre classique français et propose une dynamique du conflit plus proche de la réalité humaine, tandis que Beaumarchais, dans son Essai sur le genre dramatique sérieux, appelle à dépasser l’opposition entre tragédie et comédie pour fonder la structure sur le mouvement de l’action.

Le siècle d’après, Hegel analyse en 1820, dans son Esthétique, la tragédie comme conflit dialectique, avec une structure où chaque étape possède une nécessité logique. Antoine Albalat, critique littéraire de la fin du XIXᵉ siècle, publie en 1899 L’art d’écrire enseigné en vingt leçons. Dans cet ouvrage très diffusé à son époque, il défend une conception de l’écriture fondée sur la clarté, la précision et l’articulation logique du discours. Plus près de nous, Vladimir Propp a identifié en 1928 dans la Morphologie du conte près de 31 fonctions récurrentes dans les récits populaires russes, offrant une première grammaire scientifique de la narration. Joseph Campbell, en 1949, a systématisé le « voyage du héros » dans son ouvrage phare Le héros aux mille et un visages, en montrant que des mythes de cultures très différentes partagent une architecture commune.

Je prie de m’excuser auprès de quiconque trouverait cette liste de référence roborative. Je confesse avoir délibérément recours au sophisme du name dropping en réponse à l’abondante bibliographie énumérée par Olivier Bonnassies lors de sa conférence sur Jeanne d’Arc. Si la quantité forge la vérité, M. Bonnassies ne pourra que me donner raison au regard de tous les ouvrages que je viens de mentionner.

Autrement dit, la question de la structure du récit n’est pas « longtemps restée méconnue » et a été au contraire au centre de toute la théorie littéraire occidentale depuis l’Antiquité, bien avant Truby. Hollywood n’a pas subitement découvert la structure narrative du monomythe, tel qu’identifié par Campbell. Il s’agit de l’aboutissement d’une tradition séculaire ainsi que d’un long travail de formalisation et de standardisation pour en faire un outil industriel.

Ensuite, les plus grands films, du moins considérés comme tels, ne présentent pas tous la même structure. Il n’y a pas de climax dans Pulp Fiction ni dans No Country for Old Men où le protagoniste et l’antagoniste ne se rencontrent jamais. Marty MacFly ne répond pas aux codes de l’arc transformationnel du personnage dans le premier film de la trilogie Retour vers le futur. Dans Lost in translation, il n’y a pas d’antagonisme, pas de mission héroïque. Mulholland Drive se démarque par son absence de structure en trois actes. Sans compter Psychose, contre-exemple éclatant où la protagoniste disparaît au milieu du film, ce qui casse la logique de l’arc héroïque, et où le climax se termine non pas sur un combat, mais sur une révélation. Rajoutons 12 hommes en colère où il n’y a pas un, mais onze antagonistes, et où la résolution de l’intrigue ne passe par aucune confrontation sacrificielle. Il s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive.

Et quand bien même tous les grands films utiliseraient la structure en 22 étapes, tous les films avec la structure en 22 étapes ne sont pas des grands films, donc la structure en 22 étapes ne garantit pas nécessairement de créer un grand film. Si la force d’un film dépendait uniquement du respect d’une structure christique ou des 22 étapes de Truby, alors des productions comme John Carter, Le 13eme guerrier, Eragon ou Le Roi Arthur de Guy Ritchie auraient dû triompher. Ces films suivent très fidèlement le monomythe, avec le fantôme, le désir, les adversaires puissants, les révélations, les défaites apparentes et le climax transformationnel. Pourtant, ils ont été broyés par la critique et boudés par le public. Cela démontre que la puissance d’un récit ne réside pas dans l’application mécanique d’une structure particulière et que d’autres paramètres concourent au succès d’une œuvre. En niant cette évidence, Bonnassies réduit l’art cinématographique à un catéchisme narratif et ignore le nombre immense d’échecs qui invalident son propos.

Quant à dire que la récursion d’un même schéma aurait poussé John Truby à théoriser l’existence de 22 étapes clés dans un film, il n’en est rien. L’approche de Truby n’est pas académique, mais pratique. Le découpage qu’il propose ne vise qu’à offrir des outils de structuration pour les apprentis scénaristes. Si Bonnassies s’était mieux renseigné, il aurait su que nombre de script doctor propose leur propre découpage. Christopher Vogler défendait l’idée de 12 étapes quand Black Snyder, dans son célèbre ouvrage Save the Cat fait un séquençage en 16 scènes. Par conséquent, Truby ne dit pas que tous les films suivent nécessairement 22 étapes, mais plutôt que si on souhaite écrire une histoire qui a de fortes chances de toucher un large public, ces étapes sont des repères utiles, car elles se retrouvent souvent dans plusieurs grands succès. Citons d’ailleurs ce que dit Truby sur ces 22 étapes dans son ouvrage L’anatomie du scénario :

« Ces étapes ne doivent pas être considérées comme une formule toute faite qui permettrait de bien écrire. Il faut les considérer comme l’échafaudage dont vous avez besoin pour réaliser quelque chose de vraiment créatif et pour être sûr que tout fonctionnera à mesure que l’histoire se déploiera de façon organique. De la même façon, il est inutile de se braquer sur le chiffre vingt-deux. Une histoire peut comporter moins de vingt-deux étapes. [...] Mais plus l’histoire est longue, plus elle requiert d’étapes structurelles. Une nouvelle ou une sitcom, par exemple, doivent se contenter des sept étapes majeures du fait du temps limité qui est imparti à l’histoire qu’elles narrent. Un film, un épisode de série d’une heure ou un court roman compteront au minimum vingt-deux étapes (à moins qu’il ne s’agisse d’un drame à fils conducteurs multiples, auquel cas chacun des fils suivra les sept étapes). Un long roman, avec tous ses rebondissements et toutes ses surprises, peut contenir bien plus de vingt-deux étapes structurelles. Dans David Copperfield, par exemple, il y a pas moins de soixante rebondissements. [...] N’oubliez jamais que ces étapes sont de puissants outils, mais ne sont pas gravées dans le marbre. Il faut donc se montrer très souple lorsqu’on les utilise. Toute bonne histoire passe par ces étapes dans un ordre légèrement différent. Vous devez donc trouver l’ordre qui correspond le mieux à l’intrigue et aux personnages que vous avez vous-même créés. »

Donc non, un film n’a pas à suivre à la lettre cette structure pour nécessairement marcher.

« Et ces 22 étapes, on y retrouve exactement la trajectoire du Christ, que le Christ a poussé à l'extrême. »

Pas exactement. Il suffit d’étudier chaque étape listée sur le site de Bonnassies pour s’en convaincre :

- « 1. Révélation personnelle, besoin et désir : le protagoniste prend conscience de son identité et de sa mission (dans le cas du Christ, sa qualité de Fils de Dieu Sauveur). »

Jésus ne découvre pas son identité ni n'exprime de désir nouveau. Dans les Évangiles, il sait dès le départ qui il est et ce qu’il est venu accomplir.

- « 2. Le fantôme : un contexte et un monde précédant l’histoire, une backstory qui prépare le récit (tout l’Ancien Testament et les prophéties). »

Ici Bonnassies plaque une lecture théologique : la backstory est construite après coup par les chrétiens qui relisent les prophètes, mais ce n’est pas un dispositif narratif interne. Chez Truby, le fantôme (ou plus exactement Spectre) est un événement du passé qui continue de hanter le héros dans le présent. Le spectre est une blessure encore ouverte qui est souvent la source de la faiblesse morale et psychologique du héros. Jésus n'a pas une telle blessure ni de traumatisme qui le hante.

- « 3. Faiblesse et besoin : le héros se présente comme vulnérable et sans protection, guidé seulement par l’amour (Jésus homme simple, exposé). »

La théorie de Truby suppose une faille psychologique du héros. Or Jésus, dans la théologie chrétienne, est sans péché. La « faiblesse » attribuée (être homme) n’est pas une faille narrative, mais une condition ontologique. Et le besoin de sauver l’humanité n’est pas une faiblesse personnelle.

- « 4. Le désir : objectif qui oriente le parcours du héros (le salut de tous les hommes rencontrés). »

Le désir du Christ n’évolue pas comme chez un héros classique : il est constant et défini dès le début. De plus, Jésus ne poursuit pas un but externe atteignable concret (ni trône, ni victoire militaire), mais l’accomplissement d’un mystère spirituel, ce qui déroge aux critères de Truby.

- « 5. L’incident déclencheur : un événement extérieur qui pousse à l’action (après la mort de Joseph, Jésus sort de Nazareth comme Fils de David). »

Les Évangiles ne donnent aucun rôle dramatique à la mort de Joseph, et la mission de Jésus ne dépend pas d’un événement déclencheur unique. En fait, sa mission commence dès son baptême.

- « 6. Présentation des alliés et intrigues secondaires : les compagnons du héros, qui l’aident et dont les réactions nourrissent des intrigues parallèles (les apôtres et leurs destins). »

Dans la logique de Truby, les alliés soutiennent et enrichissent l’intrigue. Ici, les apôtres échouent sans cesse, trahissent ou fuient. L’analogie est fragile.

- « 7. Introduction des adversaires : relation fondamentale du récit, avec des opposants puissants et mystérieux (le diable comme adversaire principal, certains juifs, Romains ou puissants comme adversaires secondaires). »

Correspondance possible, mais trop vaste : on additionne plusieurs figures pour remplir la case, alors que Truby insiste sur un adversaire structurant. Les antagonismes sont trop nombreux et de natures différentes entre les autorités juives, les Romains et Satan.

- « 8. Le faux allié : un personnage qui semble soutenir le héros mais agit pour l’adversaire (Judas, et certains proches qui prennent Jésus pour fou). »

Ici, la correspondance est valable.

- « 9. Première révélation et décision : le héros reçoit une information nouvelle qui modifie son désir et sa motivation (mort de Jean-Baptiste). »

La mort de Jean-Baptiste n’entraîne pas une modification du désir ou de la motivation de Jésus. Bonnassies travestit l'interprétation de l'évènement pour remplir l’étape.

- « 10. Le plan du héros : une stratégie élaborée pour résoudre le conflit, mais qui échoue face à un adversaire trop fort (tentatives de prédication et de miracles). »

Jésus n’élabore pas un plan qu’il corrige après des échecs ; il suit une mission fixe sans tâtonnements stratégiques. Jésus se soumet à ce qui doit arriver par fatalisme là où le protagoniste dans un récit cherche normalement en permanence à lutter contre l’adversité.

- « 11. Plan de l’adversaire et contre-attaque : l’adversaire prend l’avantage (décision de condamner Jésus). »

Ici la correspondance est recevable : les adversaires complotent.

- « 12. Dynamique du récit : succession de scènes où le héros est dominé (formation des Douze et des Soixante-Douze). »

Jésus n’est pas dominé par ses adversaires tout au long de sa mission : il reste maître de son destin. L’analogie n’est pas convaincante.

- « 13. Attaque par le faux allié : l’allié devenu opposant critique les méthodes du héros (Judas et les proches donnant de faux conseils). »

Judas ne joue pas ce rôle de “moraliste critique”, et les proches qui doutent de Jésus n’ont pas un poids narratif central. Si Pierre renie, ce n’est pas une critique qui détourne Jésus de sa mission.

- « 14. Défaite apparente : le héros est au plus bas, tout semble perdu (les apôtres ne comprennent rien, Jésus paraît abandonné). »

Correspondance possible : la crucifixion est bien une défaite apparente.

- « 15. Deuxième révélation et décision : après la défaite, le héros retrouve une motivation nouvelle (confession de Pierre à Césarée, malgré l’incompréhension persistante). »

L’épisode ne modifie pas le désir de Jésus. Il accepte dès le départ le calice. C’est encore une relecture forcée pour cocher une case.

- « 16. Révélation au public : une vérité connue du spectateur mais pas du héros, créant une ironie dramatique (les démons reconnaissent Jésus, de même que les lecteurs des Évangiles). »

Ce n’est pas une révélation dramatique construite comme ironie pour le spectateur. Bonnassies plaque un élément théologique pour remplir une fonction narrative qui n’existe pas. Dans les Évangiles, il n’y pas de décalage intentionnel entre ce que sait le lecteur et ce que vit Jésus.

- « 17. Troisième révélation et décision : le héros apprend une vérité essentielle qui modifie encore son désir (Judas confirme sa trahison, Jésus “durcit son visage” et prend la route de Jérusalem). »

Jésus n’apprend rien de nouveau et ne change pas de motivation : il sait depuis longtemps qu’il sera trahi.

- « 18. La barrière : pression maximale, espace resserré, proximité de la mort (approche de la Pâque, “l’heure des ténèbres”). »

Correspondance recevable : Gethsémani et l’arrestation évoquent une “porte étroite”.

- « 19. La bataille finale : confrontation décisive où le héros doit souffrir et “visiter la mort” avant une victoire ultime (la Passion, la mort véritable, puis la Résurrection). »

On peut accepter l’analogie, même si le « combat » reste passif et non une lutte classique.

- « 20. Révélation personnelle : le héros se voit enfin en vérité, et le public partage cette révélation bouleversante (le Christ “apprend l’obéissance” dans la Passion et devient Rédempteur). »

Jésus ne découvre rien de neuf sur lui-même : l’idée qu’il « apprend l’obéissance » est une interprétation théologique, pas une révélation d'un point de vue narratif.

- « 21. Décision morale : une action prouve la réalité de la révélation intérieure et a un impact sur le monde (le pardon offert aux disciples et aux persécuteurs). »

Jésus ne prend pas une nouvelle décision au terme de la Passion : son pardon n’est pas une évolution, mais la continuité de son message.

- « 22. Nouvel équilibre : retour à la normale, mais le monde est désormais transformé (la Rédemption ouvre “une Terre nouvelle et des Cieux nouveaux”, Ap 21,1). »

Ici, c’est une lecture théologique. Dans une histoire humaine, le nouvel équilibre concerne le héros et son monde immédiat. La Rédemption relève de la croyance, pas d’une structure dramatique universelle.

Au final, sur 22 étapes, seules 7 ou 8 trouvent une correspondance nette (adversaires, faux allié, défaites, mort, résurrection). Les autres ne collent qu’au prix de grossières réinterprétations ou ne correspondent pas du tout (faiblesse psychologique, découvertes successives, plans, révélations du héros). D’ailleurs, Bonnassies en a lui-même conscience puisque sur son site, il note : « Il est donc assez facile de reconnaître le parcours de Jésus-Christ dans la quasi-totalité de ces points. ». Il y a donc un petit décalage entre l’article, qui admet que ça ne colle parfaitement, et la conférence, où il affirme que la vie du Christ se retrouve exactement dans la structure en 22 étapes.

Bonnassies se livre au sophisme du biais de confirmation. Il sélectionne chez Truby les éléments qui ressemblent à la Passion du Christ en prenant soin d’ignorer ceux qui ne collent pas, puis il présente ce rapprochement comme une évidence. Sa démarche est inverse à celle de Truby, qui lui procédait de manière inductive, en étudiant de nombreux récits pour en extraire des constantes. Là où Truby cherche des étapes récurrentes dans les histoires, le raisonnement de Bonnassies s’apparente à une pétition de principe en cherchant à faire rentrer une histoire unique dans un moule préexistant pour tenter, en vain, de démontrer sa prémisse.

Néanmoins, admettons. Admettons que je pinaille et que la Passion coche bien toutes les cases de la structure en 22 étapes de Saint Truby, patron des scénaristes. La thèse d’Olivier Bonnassies selon laquelle tous les grands scénarios d’Hollywood se calqueraient sur la vie de Jésus ne fonctionne toujours pas. En effet, son idée repose sur deux axiomes, à savoir la perfection de la structure narrative et l’antériorité de la Bible, en particulier les Évangiles. Les grands films reproduiraient la Passion parce qu’il s’agirait du récit le plus puissant, le plus émouvant et le mieux construit qu’il n’y ait jamais eu. Jamais, vraiment ? Pas tout à fait.

Le monomythe théorisé par Joseph Campbell et reprit par Truby s’inspire directement de récits bien antérieurs au christianisme. J’anticipe l’objection de Bonnassies arguant que la littérature antique pèche par le peu d’œuvres présentant la structure du monomythe. Peut-être que si l’Église n’avait pas entrepris, dans les premiers temps de la chrétienté, de détruire les manuscrits antiques qui ne lui plaisaient pas au prétexte qu’il s’agissait d’écrits païens, nous n’aurions pas à nous contenter de seulement un dixième des textes antiques parvenus jusqu’à nous. Heureusement, ce dixième fournit suffisamment de matière pour mettre en défaut la thèse de Bonnassies. Campbell a ainsi construit son schéma à partir d’une comparaison des mythes mésopotamiens, égyptiens, grecs, hindous et bouddhistes. L’Égypte antique racontait l’histoire d’Osiris, assassiné et démembré par son frère Seth avant d’être reconstitué et réanimé par Isis, devenant ainsi le seigneur du royaume des morts et garant de la vie éternelle. Dans le monde grec, Dionysos fut lui aussi mis à mort par les Titans, parfois déchiré puis ressuscité, figure d’une vitalité renaissante à travers la souffrance. Orphée descendit aux enfers pour sauver Eurydice, comme Jésus selon la tradition du Samedi saint, mais échoua dans sa tentative, tandis qu’Héraclès, après ses épreuves extrêmes, connut une apothéose en rejoignant l’Olympe. D’autres mythes proches, d’origine orientale, mettent en scène des divinités comme Attis ou Adonis, morts tragiquement puis ramenés à la vie. Même dans les cultes romains, Mithra se présentait comme une figure de salut et de victoire sur les forces du mal.

De tous ces récits, un se distingue particulièrement, à savoir L’Épopée de Gilgamesh. En plus d’être plus ancien que la Bible, environ treize à quinze siècles avant l’Ancien Testament, le récit colle bien mieux à la structure en 22 étapes :

- 1. Révélation personnelle, besoin et désir : Gilgamesh découvre son besoin d’immortalité après la mort d’Enkidu ;

- 2. Fantôme : son passé de roi tyrannique, ses excès, sa peur de la mort ;

- 3. Faiblesse et besoin : orgueil, refus de la condition humaine ;

- 4. Désir : vaincre la mort et obtenir la vie éternelle ;

- 5. Incident déclencheur : mort d’Enkidu, traumatisme fondateur ;

- 6. Alliés : Enkidu d’abord, puis divers personnages qui l’aident dans son voyage dont Siduri et Uta-napishtim ;

- 7. Adversaires : Humbaba, le Taureau céleste, puis la mort elle-même comme adversaire ;

- 8. Faux allié : Ishtar, qui se présente comme amante, mais devient une ennemie après son refus ;

- 9. Première révélation : la mort d’Enkidu lui révèle sa propre mortalité ;

- 10. Plan du héros : partir en quête de l’immortalité ;

- 11. Plan de l’adversaire : les dieux rappellent à l’ordre, la mort finit toujours par triompher ;

- 12. Dynamique du récit : voyages, épreuves, plusieurs dangers traversés en vain ;

- 13. Attaque par un allié : Siduri tente de lui enseigner la sagesse de vivre sans chercher l’immortalité, mais il rejette ce conseil ;

- 14. Défaite apparente : Gilgamesh échoue à rester éveillé six jours et sept nuits. Il perd la plante d’immortalité ;

- 15. Deuxième révélation : il comprend qu’il ne peut vaincre la mort par la force ;

- 16. Révélation au public : le lecteur comprend peu à peu que Gilgamesh lutte contre l’inévitable ;

- 17. Troisième révélation : la condition humaine est d’accepter la mort et de chercher une autre forme d’immortalité (œuvres, cité) ;

- 18. Porte étroite : retour à Uruk les mains vides, confrontation ultime avec son destin de mortel ;

- 19. Bataille finale : lutte intérieure contre l’orgueil ;

- 20. Révélation personnelle : il comprend que seule la mémoire laissée aux hommes est éternelle ;

- 21. Décision morale : décide d’être un roi juste et d’ériger des murs pour protéger son peuple ;

- 22. Nouvel équilibre : Gilgamesh retourne à Uruk, transformation personnelle, acceptation de sa condition de mortel.

À l’inverse, la Passion du Christ ne coche pas aussi bien toutes les cases. Jésus n’a pas de faiblesse psychologique ni de désir évolutif, il ne découvre rien de neuf sur lui-même, il n’élabore pas de plan qu’il corrige, et il n’a pas de révélations successives qui transforment sa motivation. Autrement dit, un récit païen vieux de quatre mille ans épouse mieux les 22 étapes de Truby que le mythe chrétien. Même en Asie, le récit de Bouddha correspond également au monomythe avec le départ du palais, la confrontation avec la souffrance du monde, la tentation de Māra assimilable à un adversaire mythique, la descente méditative jusqu’à frôler la mort, puis l’illumination et le retour en maître spirituel pour enseigner aux hommes. En suivant la logique de Bonnassies, il ne faudrait donc pas qualifier le monomythe de structure christique, mais de « gilgameshesque ». À quand une revue intitulée 1 000 raisons de croire au panthéon mésopotamien ?

Tout cela démontre qu’il n’y a pas eu de révolution narrative après la Passion. Le schéma de mort et renaissance, de descente et de révélation, existait depuis des millénaires et dans des cultures très diverses. Bonnassies inverse donc la causalité : ce n’est pas le monomythe qui découle de la vie du Christ, c’est la vie du Christ qui a été racontée selon des codes narratifs déjà anciens et puissants.

Ainsi, l’argument de Bonnassies se retourne contre lui. Si la vie du Christ épouse une structure semblable aux grandes fables héroïques, ce n’est peut-être pas parce que toutes les histoires imitent le Christ, mais parce que le récit évangélique lui-même est construit comme une fable. Nous ne possédons aucun témoignage écrit contemporain qui atteste formellement l’existence historique de Jésus ; tout ce que l’on sait vient de textes rédigés des décennies après les faits supposés, par des croyants déjà convaincus. Dès lors, il est plus vraisemblable de voir dans les Évangiles une construction littéraire exploitant à dessein les ressorts narratifs les plus efficaces — souffrance, mort, résurrection — afin de frapper les esprits, émouvoir et finalement convertir plutôt qu’une preuve de l’existence du Christ en raison de la prétendue perfection narrative de sa vie. Le raisonnement de Bonnassies est d’autant plus bancal qu’il suppose que les travaux de Truby constitueraient l’alpha et l’oméga en matière de dramaturgie. Or Truby, s’il est effectivement respecté, n’a rien d’une figure tutélaire incontestée et incontestable. Il existe quantité d’autres approches toutes aussi valables. D’ailleurs, les travaux de Joseph Campbell, qui faisaient lois jusqu’à récemment, tendent à être contestés avec de nouvelles théories sur la construction des histoires. Pour ne citer que cet exemple, Druscilla French a soutenu en 1998 une thèse intitulée The Power of Choice dans laquelle elle passe en revue différentes théories des mythes, dont celle de Joseph Campbell. Elle critique le monomythe en estimant qu’il impose de manière insidieuse son cadre, en martelant qu’un type particulier de voyage héroïque serait universellement reconnu comme la voie vers la divinité et l’accomplissement de soi.

« Pourquoi est-ce que tous ces films ont la même structure ? »

La question repose sur un postulat erroné. Comme évoqué précédemment, plein de « grands films » présente une structure différente du monomythe formalisé sous une version simplifiée et plus didactique par John Truby. Le corolaire induit que ces films suivent une autre structure, donc qu’il existe d’autres schémas narratifs.

Georges Polti, écrivain français du XIXᵉ siècle, a publié en 1895 Les Trente-Six Situations dramatiques. Dans ce livre, il soutient que toute intrigue possible peut être réduite à trente-six schémas fondamentaux (par exemple : « supplication », « vengeance », « crime poursuivi par la vengeance », « rivalité d’inégaux », etc.).

Plus récemment, Ronald B. Tobias a sorti 20 Master Plots: And How to Build Them en 1993. Dans cet ouvrage, il ne propose pas des étapes détaillées comme Truby, mais une typologie de 20 grands types d’intrigues. On y trouve par exemple : la quête, l’aventure, la poursuite, la métamorphose, la vengeance, le sacrifice, la découverte, la rivalité, l’ascension et la chute. L’idée de Tobias est que ces vingt canevas couvrent la majorité des récits, et qu’un écrivain peut s’en servir comme modèles narratifs.

Quelques années plus tard, en 2004, Christopher Booker publie The seven basic plots. L’auteur avance l’idée que tous les récits, des mythes antiques aux romans modernes, répondent non pas à une unique structure, comme soutenait Campbell, mais qu’ils seraient catégorisables en sept grands schémas narratifs distincts qui développent des structures psychologiques différentes.

- 1. « Vaincre le monstre » (ex : Dracula, Les sept Samouraï, Harry Potter) ;

- 2. « La quête » (ex : Illiade, Le Seigneur des Anneaux, Les aventuriers de l’arche perdue) ;

- 3. « Voyage et retour » (ex : L’Odyssée, Le Hobbit, Le Roi Lion) ;

- 4. « De la pauvreté à la richesse » (ex : Aladdin, Jane Eyre, La Ruée vers l’or) ;

- 5. « Comédie » (ex : Le journal de Bridget Jones, Quatre mariages et un enterrement, The Big Lebowski) ;

- 6. « Tragédie » (ex : Citizen Kane, Roméo et Juliette, Gatsby le magnifique) ;

- 7. « Renaissance » (ex : Un jour sans fin, Iron Man, La Belle et la Bête).

« Eh bien parce Hollywood cherche à faire les films qui marchent, qui touchent les gens, qui conduisent à des grands sentiments. Et pour qu'il y ait des grands sentiments, il faut qu'il y ait un héros mythique qui sort de chez lui et qui a un désir très clair et qui va affronter le mal, la souffrance.

[...]

Dans un monde où il n'y a pas de souffrance et de mal, Hollywood fait faillite. Il n'y a plus de possibilité de faire des films et des histoires qui touchent les gens. »

De la même façon qu’Olivier Bonnassies ne définit pas ce qu’est un grand film, il ne détaille en rien ce qu’il entend par grands sentiments. Il ne précise jamais s’il parle des blockbusters calibrés pour le box-office ou des œuvres reconnues par la critique et les festivals, comme celles de Tarkovski, Bergman ou Kieslowski. Or la différence est essentielle. Les blockbusters hollywoodiens tendent à réutiliser des structures éprouvées, tandis que le cinéma d’auteur explore souvent d’autres voies, parfois fragmentées, contemplatives ou expérimentales, qui n’ont rien à voir avec une logique de sacrifice héroïque. Réduire la catégorie des « grands films » à ceux qui confirment sa thèse lui permet d’éviter tout contre-exemple, mais au prix d’une manipulation intellectuelle qui fausse complètement le débat.

Ensuite, Bonnassies se livre à une nouvelle pétition de principe en échafaudant un propos pour coïncider avec son postulat. Le problème, c’est que sa première assertion contient une double erreur. Une histoire n’a pas besoin de susciter de grands sentiments pour être bonne et à l’inverse, faire appel à grands sentiments ne donne pas nécessairement lieu à une bonne histoire. Les comédies, les policiers, les films d’ambiance, d’horreur ou de Science-Fiction peuvent marquer profondément le public par leur capacité à faire ressentir des émotions variées. Nombre de grands films sont tout simplement de bons divertissements avec un scénario bien structuré, des personnages attachants ou un univers attirant. Autrement dit, Bonnassies réduit l’art narratif à un seul ressort, alors que des œuvres majeures reposent sur l’humour, l’énigme, l’angoisse ou la contemplation.

En outre, de nombreux chefs-d’œuvre mondialement connus prouvent qu’il est possible de susciter de grands sentiments sans plonger le protagoniste dans la souffrance ni l’opposer à un mal incarné. Forrest Gump touche par la naïveté et la tendresse de son héros, Amélie Poulain par sa fantaisie et sa bonté lumineuse, Cinema Paradiso par la nostalgie et l’amour du cinéma, E.T par l’amitié enfantine et la douleur de la séparation, Coco par la mémoire familiale et la transmission. De même, l’univers de Miyazaki regorge d’émotions fortes sans adversaire manichéen. Mon voisin Totoro émeut par l’émerveillement et l’innocence, Le Voyage de Chihiro par la découverte et l’apprentissage, Le Château ambulant par la tendresse et la métamorphose. Ces films montrent que l’émotion naît tout autant de la beauté, de l’émerveillement ou de la nostalgie que de la souffrance et du combat, et qu’il est donc faux de réduire les « grands sentiments » à la seule confrontation héroïque avec le mal. Les succès de ces films prouvent également qu’Hollywood n’a pas à craindre la faillite en produisant des films qui ne mettent pas nécessairement des histoires où le protagoniste lutte contre le mal et souffre beaucoup.

Bonnassies n’a pas l’air de se rendre compte que son raisonnement se retourne une nouvelle fois contre lui en raison d’une incohérence majeure. Il voudrait que la vie du Christ soit perçue comme la quintessence de la narration, au point qu’Hollywood ne ferait que recycler cette structure, et dans le même temps, il constate qu’aucun grand film n’a jamais été consacré à la Vierge Marie. Or, si toute la force du cinéma venait de cette « structure christique », la vie de Marie aurait dû offrir un matériau dramaturgique d’une intensité incomparable. Le fait qu’Hollywood ne s’en soit jamais emparé démontre au contraire l’inanité de la thèse de Bonnassies.

Étant donné qu'il y a des centaines de millions de catholiques dans le monde, la rentabilité devrait pourtant être au rendez-vous. Il devrait y avoir autant d’adaptations qu’il y en a eu pour Le Comte de Monte Cristo, avec une trentaine de films, Dracula, qui avoisine les 200 films, ou Frankenstein, mis en scène dans près de 400 films en comptant les courts métrages. Rien que ces trois histoires présentent pléthore de variations, avec la trame narrative d’origine remaniée, les personnages repensés, l’intrigue prenant place à des époques différentes, à travers différents formats en livre, au cinéma ou en série, ce qui prouve que l’attrait pour ces histoires tient à la fois au personnage comme au récit. Mais rien concernant la mère de Jésus, pourtant l’être le plus extraordinaire de tous les temps qui fut, est et sera, pour les siècles des siècles, amen.

C’est ballot.

Pas besoin d’avoir fait polytechnique pour savoir que ni le personnage de Marie, ni sa vie, ne répondent aux standards dramatiques. L’idée que l’industrie du cinéma s’appuierait mécaniquement sur une structure issue du christianisme ne tient donc pas une seconde.

« C'est nécessaire parce que si le héros n'affronte pas le mal et la souffrance, et bien le film est nul. Il faut qu'il puisse être confronté à tout ça et réagir avec courage, avec force, avec compassion tout ça. Il faut qu'il se batte, pas seulement pour lui-même. Il faut qu'il se batte pour ses amis, pour son peuple, pour le monde entier voire.

[...]

Réfléchissez à ce que vous voulez voir dans les films et vous voulez des histoires fortes. Si jamais le héros n'était pas confronté au mal et à la souffrance, cela n'aurait aucun intérêt.

[...]

Une histoire où le héros n'aurait que des facilités, qui n'aurait pas de confrontation avec le mal et la souffrance, elle n'aurait aucun intérêt. »

La thèse de Bonnassies repose sur une vision réductrice du récit en supposant qu’un film serait « nul » si le héros n’affronte pas le mal et la souffrance dans un combat héroïque pour ses proches ou pour l’humanité entière. Or une bonne histoire ne se limite pas à cette logique manichéenne. Elle repose avant tout sur une opposition, laquelle n’a pas besoin d’être un conflit violent ni de mettre en scène le bien contre le mal.

L’antagonisme peut simplement naître de la collision d’intérêts divergents, de désirs incompatibles ou de dilemmes intimes. La qualité d’un récit dépend également de la profondeur des enjeux et de la caractérisation des personnages. Un protagoniste ne se bat pas toujours pour ses amis ou son peuple : dans Alien, Ellen Ripley lutte avant tout pour sa propre survie face à une créature monstrueuse, non pour sauver le monde ; et dans Un jour sans fin, Phil Connors cherche simplement à échapper à la répétition absurde d’une même journée, un objectif profondément personnel et sans mission héroïque. Ainsi, en cherchant à plaquer une seule grille de lecture comme modèle absolu, Bonnassies occulte la richesse des alternatives dramaturgiques. À cela s’ajoute un autre facteur essentiel que Bonnassies omet, à savoir la mise en scène, qui peut transcender un scénario mince ou convenu et transformer une œuvre. Le montage, le cadrage, la musique, le jeu d’acteur produisent une puissance dramatique indépendante de toute construction narrative.

Ensuite, la ficelle de Bonnassies voulant faire d’une valeur centrale du christianisme, en l’occurrence le sacrifice, se révèle aussi grossière qu’un mauvais deus ex machina. Bien avant l’émergence du catholicisme, les cultures antiques avaient déjà produit des récits d’une puissance extraordinaire qui ne reposaient ni sur le don de soi, ni sur une bonté héroïque. L’Iliade, par exemple, n’exalte pas le sacrifice altruiste. Elle met en scène la colère d’Achille, ses excès, sa vengeance, et le poème trouve sa grandeur dans l’exploration de la gloire et de la mortalité, pas dans l’amour universel. Quant à L’Odyssée, elle raconte un retour plein de ruse et d’épreuves, centré sur la ténacité et l’ingéniosité d’Ulysse, pas sur sa compassion. Quant aux grandes tragédies grecques, d’Eschyle à Sophocle en passant par Euripide, elles tirent leur force d’histoires de conflits insolubles, de fautes inexpiables, de passions destructrices. Antigone meurt pour rester fidèle à une loi supérieure, mais son geste n’a rien d’un sacrifice chrétien au service d’autrui.

Ces œuvres démontrent également qu’il n’y a pas eu un saut paradigmatique dans l’art de raconter après le Christ. Les structures dramatiques fortes existaient déjà, nourries par d’autres valeurs que le sacrifice et la compassion, et sans être de qualité moindre que les récits mobilisant les nobles principes chrétiens.

« Et à un moment, il faut qu'il ait une forme d'incompréhension, de solitude, qu'il passe à la fin dans ce qu'on appelle le climax du film. Il faut qu'il ait une quête, une mission. »

Preuve que Bonnassies n’a pas lu Truby.

Dans L’anatomie du scénario, Truby ne formule pas de règle absolue selon laquelle le héros devrait forcément vivre l’incompréhension, la solitude avant d’accomplir une mission héroïque, pour ne pas dire messianique. Il y a bien l’idée d’une « défaite apparente », d’un passage par une « porte étroite » ou un « moment de ténèbres », mais ce n’est pas une prescription obligatoire ni une condition nécessaire pour qu’une histoire soit bonne.

Chez Truby, le climax n’est pas une épreuve mystique où le héros, isolé et incompris, accomplit une mission salvatrice pour ses proches ou pour l’humanité. C’est simplement le point culminant dramatique de l’histoire, là où le conflit principal atteint son intensité maximale et se résout. Il peut prendre des formes très différentes : une confrontation physique, un choix décisif, une révélation intime, parfois même une absence de résolution volontaire (comme dans certaines fins ouvertes). Le climax peut donc être purement personnel ou psychologique. Dans Un jour sans fin, par exemple, Phil Connors atteint son climax lorsqu’il comprend qu’il doit changer son comportement, non en menant une mission héroïque contre un ennemi. De même, dans Lost in Translation, le climax se joue dans un simple murmure à l’oreille, moment intime et fragile, loin d’une bataille finale christique.

En somme, Truby définit le climax comme le sommet de la tension dramatique, mais pas nécessairement comme un moment de solitude sacrificielle. En prétendant qu’il doit toujours incarner une mission héroïque universelle, Bonnassies déforme complètement la souplesse du concept pour le plier à son interprétation religieuse partielle et partiale.

« Voyez, ça c'est la structure d'une histoire. C'est très frappant car tous les films d'Hollywood sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un acte 1, un acte 2, un acte trois. Un acte 1 avec l'exposition, un acte 2 avec où l'intrigue se déroule selon des critères extrêmement précis, où le protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal prend des décisions, contourne les obstacles, et à la fin il va prendre une grande décision où il va décider de donner sa vie en quelque sorte. Il faut qu'il engage sa vie personnelle pour ses amis et pour son peuple, et qu'il arrive à un moment dans ce qu'on appelle le climax, c'est-à-dire le sommet du film où il y a une grande bataille, et dans cette grande bataille, il doit passer, et ce n'est pas nous qui le raconter, c'est dans les manuels de scénario d'Hollywood, il doit passer par les ténèbres et rencontrer la mort. Et puis, il doit s'en sortir bien et ressusciter. »

Dans ce passage, Bonnassies emploie une stratégie rhétorique fallacieuse en commençant par rappeler un lieu commun incontestable, à savoir la division d’une histoire en trois actes, ce que personne ne conteste depuis Aristote. Mais aussitôt après, il glisse subrepticement vers sa propre grille d’interprétation christique, affirmant que la grande décision du protagoniste doit consister à « donner sa vie ». Bonnassies part d’une convention narrative largement admise pour y greffer une conclusion qui n’en découle pas. Or, chez Truby, le passage de la « rencontre avec la mort » n’a rien à voir avec la Passion tout simplement parce que le protagoniste risque justement de mourir, et doit tout faire pour échapper à un destin funeste, là où Jésus meurt bel et bien. Il s’agit d’une étape dramatique destinée à pousser le héros dans ses retranchements au risque de tout perdre, même la vie, s’il ne change pas. Cette étape peut être une mort symbolique, psychologique, sociale, mais pas physique, et pas forcément un sacrifice héroïque pour autrui. Dans Alien, Ripley affronte une mort imminente sans que cela ne prenne la forme d’un sacrifice rédempteur.

À force, la manipulation devient voyante. Bonnassies insiste en tourant en rond, en ressassant la même idée et en déformant les enseignements de Truby. Si le sacrifice était la composante ultime en matière de narration, il n’aurait pas besoin de ressasser et d’échafauder une démonstration aussi bancale. Plus Bonnassies déroule son exposé, plus celui-ci s’apparente à un mille-feuille argumentatif.

« Alors, ce n'est pas dans les scénarios, mais il doit y avoir un moment de basculement complet pour arriver à un nouvel état du monde où le monde est changé, où le héros a trouvé sa vocation. »

Si ce n'est pas dans les scénarios, pourquoi les éléments cités doivent y figurer ? La remarque de Bonnassies trahit son envie de tordre la structure à des impératifs théologiques.

Ensuite, soit il n’a rien compris aux travaux de John Truby, ou de tout autre dramaturge, soit il les déforme sciemment. Le monde dont il est fait mention dans les ouvrages traitant du scénario n’est pas forcément le monde entier, mais le monde personnel du protagoniste. Par ailleurs, un protagoniste ne trouve pas sa vocation à la fin du récit, il est épanoui car il a surmonté sa faille et comblé son désir profond.

« Si le héros n'avait pas une faiblesse, il ne pourrait pas avoir de mérite. Et s'il n'avait pas de mérite, il ne pourrait pas faire ces grandes actions courageuses et très belles qui nous font verser des larmes. »

Ce passage accuse une logique défaillante sur plusieurs points.

D’abord, il établit une chaîne de causalité simpliste : faiblesse → mérite → courage → émotion. Or, le mérite ne naît pas uniquement de la faiblesse, et l’émotion ne dépend pas seulement du mérite. De grands récits produisent de la force dramatique sans suivre ce schéma. Le mérite découle le plus souvent suite aux efforts produits par un individu pour atteindre son objectif et surmonter les difficultés qui se dressent sur son chemin.

Ensuite, l’idée que les grandes actions courageuses nécessitent forcément du mérite confine à l’absurde. Il est possible d’accomplir un acte d’un courage immense sans que celui-ci soit lié à une faille préalable ni évalué selon une logique de mérite. Un geste héroïque peut naître de la nécessité, de l’instinct, de l’amour ou même du hasard. L’équipage d’Apollo 13, par exemple, se bat pour rentrer sur Terre. Leur courage n’est pas d’abord une question de mérite, mais de survie. Dans Alien, Ellen Ripley ne se distingue pas parce qu’elle aurait une faiblesse à dépasser, mais parce qu’elle garde son sang-froid et agit quand tous ses compagnons sont morts. Le courage n’a pas besoin de passer par la logique chrétienne de la faute et du mérite, il existe comme force en acte, parfois brute, parfois gratuite, et n’en reste pas moins bouleversant.

Bonnassies confond logique religieuse et logique narrative. L’idée que la faiblesse confèrerait au héros une dignité particulière n’a rien d’une vérité en dramaturgie. Réduire l’émotion à l’admiration devant le courage revient à nier la pluralité des émotions humaines. La tendresse, la nostalgie, la surprise, l’émerveillement ou la terreur peuvent tout autant de « nous faire verser des larmes ». À moins que le spectateur soit tenu de ne rien éprouver d’autre qu’une empathie envers un être divin qui souffre et se sacrifie ? On reconnait bien là l’entreprise systématique des religions d’enfermer les individus dans un système de valeur et de leur imposer une logique de pensée sur la base de valeurs très précises, tout en excluant ce qui serait susceptible d’émailler le dogme.

« Donc par exemple si on prend Superman, c'est l'inverse, normalement c'est quelqu'un qui n'a aucun problème. Il a une force herculéenne et tout ce qu'on veut, oui mais les scénaristes ont été obligés d'inventer la kryptonite parce que s'il n'avait pas une faiblesse le film ne marcherait pas. Voilà, ce qu'on est en train de dire c'est que Hollywood cherche à raconter les histoires les plus fortes évidemment et ce vers quoi convergent tous les auteurs, tous les scénaristes, toutes les grandes histoires en près de deux mille ans, c'est la reconnaissance que la valeur suprême, c'est l'amour, et qu'il n'y a rien de plus grand et que c'est uniquement par des confrontations avec l'amour qu'on peut avoir le don de soi, l'altruisme, le courage, le sacrifice, la compassion, la force d'âme, la loyauté, le pardon, la réconciliation qui sont les grands sentiments sur lesquels on vibre. »

Manifestement, les croyants ne se lasseront jamais de leur vieille habitude consistant à hiérarchiser les valeurs pour porter aux pinacles celles de leur dogme...

Du reste, l’exemple de Superman est mal employé. L’introduction de la kryptonite n’a pas pour but d’enseigner que l’amour serait la valeur suprême, mais simplement de créer un ressort dramatique dans un univers où un héros invincible rendrait toute intrigue ennuyeuse. Au passage, l’apparition de la kryptonite s’est faite dans les comics bien avant la première adaptation cinématographique. Réduire cela à une leçon morale universelle relève d’une extrapolation abusive.

Ensuite, affirmer que toutes les grandes histoires convergent vers l’amour relève d’un raccourci idéologique. De nombreuses œuvres majeures explorent d’autres valeurs, comme la quête de connaissance dans 2001: l’Odyssée de l’espace, la survie dans The Revenant, la vengeance dans Kill Bill, ou encore la liberté dans V for Vendetta. La liste des sentiments que Bonnassies rattache à l’amour gomme la pluralité des émotions fortes que le cinéma suscite, notamment la peur, la fascination, l’émerveillement, le vertige de l’inconnu ou encore la mélancolie. Présenter l’amour comme valeur suprême n’a rien d’un constant, il s’agit d’une interprétation théologique projetée sur des structures narratives beaucoup plus diverses.

Dans un autre domaine, dire que le don de sa vie par amour serait « l’acte moralement le plus fort » comme l’écrit Bonnassies dans son site s’apparente à une pétition de principe, mais n’a rien d’une vérité objective. D’autres conceptions de l’acte moral suprême existent en dehors de la tradition chrétienne. Pour un stoïcien, l’acte le plus fort consiste à rester en accord avec la raison et la vertu, même face à la mort. Pour un bouddhiste, atteindre l’éveil de l’âme est le plus grand accomplissement possible. Pour un kantien, ce serait d’agir par pur respect du devoir moral, sans considération de conséquences. Et pour un utilitariste, ce serait de choisir l’action qui maximise le bonheur du plus grand nombre, même au prix de soi.

Pour conclure.

L’ironie fait que Bonnassies ne conclut rien, puisqu’il ne tient pas de raisonnement, chose impossible puisqu’il cherche en permanence à valider ses prémisses. L’ensemble de son propos souffre ainsi de nombreuses failles argumentatives. À force d’enchaîner des vérités partielles et des extrapolations, il tord la logique pour imposer une grille « christocentrée », élevant la Passion au rang de matrice universelle, alors que d’innombrables récits majeurs prouvent la richesse et la diversité d’autres structures, d’autres valeurs et d’autres moteurs dramatiques.

Plutôt que de démontrer, il cherche à séduire par des formules vagues et suggestives telles que « c’est frappant », « les grands films », « les grands sentiments » ou en parlant de Truby comme d'un « grand spécialiste ». Ce procédé rhétorique crée l’illusion d’une évidence sans pour autant apporter la moindre preuve. Le lecteur ou l’auditeur est incité à adhérer par impression, presque par fascination, plutôt que par conviction rationnelle. En masquant l’absence de démonstration derrière une emphase sentimentale, Bonnassies remplace l’argumentation par un effet de subjugation, ce qui affaiblit radicalement la portée intellectuelle de son propos.

Sa méthode rappelle celle de Jacques Grimault dans son documentaire Le mystère des pyramides. Il mise sur l’ignorance de son auditoire en sélectionnant des éléments singuliers pour les présenter comme étranges ou mystérieux, et ensuite broder à partir de ces coïncidences pour bricoler une explication universelle toute faite. Ce procédé, qui cherche moins à analyser qu’à éblouir, sonne creux parce qu’il trahit une malhonnêteté intellectuelle patente. Bonnassies n’assume pas sa tentative d’instrumentaliser la dramaturgie dans un but apologétique, à savoir faire croire que la vie du Christ serait si extraordinaire, si moralement supérieure, qu'elle constituerait un horizon dramatique indépassable, qu'il s'agirait de la meilleure histoire de tous les temps, avec le meilleur personnage possible, réalisant les actes les plus nobles et les plus grandioses possibles. Pourquoi ? Pour tenter de valider par sa perfection la réalité historique de Jésus et, par extension, confirmer l’existence de Dieu. Or pour atteindre ce résultat, il tord la logique, ignore la pluralité des traditions artistiques et efface des pans entiers de la littérature et du cinéma qui contredisent sa thèse. En érigeant la Passion comme origine et aboutissement de toute dramaturgie, Bonnassies ne démontre rien, il se fait que tenir un raisonnement circulaire et dogmatique.

Partagez cet article :